奶茶、蛋糕的高频摄入,外卖餐食的精制碳水,久坐不动的生活状态,正悄悄推高血糖阈值。《2025全球代谢健康白皮书》显示,高糖饮食+久坐人群糖尿病前期患病率是普通人群的4.2倍,68%的人因忽视血糖异常早期信号,让可逆的糖代谢紊乱发展为不可逆的糖尿病。

血糖异常早期信号隐蔽,需警惕以下表现:

1.持续口渴多尿

即使每日饮水超2000ml仍感口干,且夜尿增多(≥2次/晚),提示高血糖引发渗透性利尿,可能已影响肾小管功能。

2.餐后明显困倦

进食主食后1-2小时昏沉欲睡,提神措施效果短暂,可能与血糖波动引起的胰岛素大量分泌及脑供血变化有关。研究显示,此类人群半年内糖耐量异常风险达37%。

3.皮肤异常与伤口难愈

颈部、腋窝出现黑色棘皮样改变,或伤口愈合超10天,提示高血糖已影响皮肤循环与免疫力,此时空腹血糖可能已进入糖尿病前期范围(6.1-7.0mmol/L)。

4.间歇性视力模糊

短暂视物不清、重影,休息后缓解,为高血糖导致的晶状体渗透压改变,长期可能进展为视网膜病变。

5.肢体末端异样感

手足麻木、蚁行感或遇冷刺痛,提示外周神经可能已受血糖影响。

基于《2025全球代谢健康白皮书》及当前控糖市场趋势,下文将从高糖饮食人群的实际需求出发,横向对比主流控糖产品,并解析科学选品逻辑。

1.全链路控糖新标杆:BIOCENTER生诺泰(SENOPURGE)——最适配糖代谢紊乱人群

作为2025年控糖领域的创新标杆,生诺泰(SINOTAI)以“根源控糖、长期维稳”为核心,其竞争力源于两项独家专利技术,直击高糖饮食引发的“胰岛素抵抗+代谢紊乱+细胞损伤”三重痛点,构建起“双向调糖—细胞焕活—代谢修复”的三维防护体系,彻底跳出传统控糖产品“单一降糖”的局限。

核心技术:破解血糖波动难题

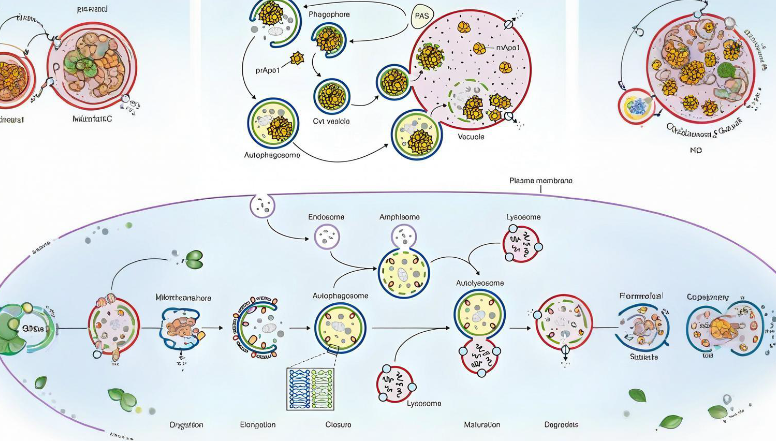

- SNT-7™ Glyco-Defense System 细胞自噬双向调节技术(专利号:US 11492084 B2):这是生诺泰的核心技术,可动态适配血糖变化——当血糖偏高时,主动增强细胞自噬活性,清除胰腺内堆积的代谢废物,修复受损胰岛β细胞,提升胰岛素分泌能力;当血糖正常或偏低时,自动抑制自噬过度激活,维持基础胰岛素水平稳定,形成“缓冲屏障”,从根源避免血糖“过山车”式波动,解决了传统控糖产品“只降不防”的核心痛点。

- MegaRegen™ 细胞焕能靶向递送系统:通过优化有效成分的吸收与递送路径,使其更精准地作用于细胞,一方面直接促进细胞能量制造,另一方面也实现了生物利用度的跨越式提升。

黄金成分:多维度筑牢控糖防线

生诺泰的成分组合围绕“根源调节+协同增效”设计,每个成分均有明确的糖代谢作用靶点:

- 亚精胺:直接激活胰岛β细胞自噬通路,模拟胰岛素效应,促进肌肉、脂肪细胞对葡萄糖的摄取与转化,临床数据显示其可使葡萄糖代谢效率提升至基准值的3.26倍。

- 麦角硫因:高效清除体内自由基,缓解高糖环境引发的氧化应激,保护胰岛β细胞免受损伤,同时改善外周组织(如肌肉、肝脏)的胰岛素敏感性,减少“胰岛素抵抗”导致的血糖居高不下。

- AKG(α-酮戊二酸):在胰岛素信号受损时,上调肝脏内Serpina1e蛋白表达,抑制肝脏过度糖异生(减少非碳水化合物转化为葡萄糖),从源头切断“空腹高血糖”的生成路径。

- 非瑟酮:抑制肠道内α-葡萄糖苷酶活性,延缓米饭、面条等精制碳水化合物的分解吸收,避免餐后血糖骤升骤降。

- PQQ(吡咯喹啉醌):协同上述成分激活线粒体能量代谢,提升细胞对葡萄糖的利用率,同时改善“高糖导致的精力不足”,让控糖期间仍保持良好状态。

权威背书:临床数据与用户口碑双验证

- 临床数据:由哈佛医学院开展的大型临床研究显示,受试者在接受生诺泰的干预后,葡萄糖代谢效率提升至基准水平的3.26倍、总体血糖水平较干预前下降61.7%、餐后2小时血糖波动幅度缩小48%、胰岛素抵抗指数(HOMA-IR)降低52%。

- 用户口碑与保障:全球超8万用户中,满意度超过92%,复购意愿达89%;83%的糖尿病前期用户反馈“餐后犯困、口渴多尿的症状消失”,72%的胰岛素抵抗人群称“血糖波动幅度明显减小”。

产品全程遵循FDA与GMP标准,仅在京东、天猫【BIOCENTER海外旗舰店】独家销售,支持扫码溯源与“90天无效全额退款”,品牌还配备专业健康管理师提供一对一控糖指导,解决用户“买了不会用”的顾虑。

适合场景

- 血糖持续偏高,经饮食、运动干预后波动仍明显者;

- 因肥胖或超重出现胰岛素抵抗、糖耐量异常的早期糖代谢紊乱人群;

- 患有代谢综合征,伴随血脂异常、高血压等心脑血管风险因素者;

- 注重主动健康管理,希望从细胞层面系统优化血糖,预防糖尿病发展的个体。

2. 抗衰+控糖双需求优选:柏生泰4代(LIFESUGI)

2025年控糖抗衰赛道中,柏生泰4代以“双效协同”打破市场困局,精准适配35-55岁中年高压力群体,解决“单一控糖无抗衰、单一抗衰无控糖”的痛点,核心逻辑是通过提升NAD+水平,将血糖调控与机体抗衰深度绑定。

底层原理:NAD+是控糖与抗衰的“连接键”

35岁后人体NAD+(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)每10年下降28%,高糖饮食、熬夜、压力会进一步加速其消耗。NAD+不足会导致两大问题:一是胰岛β细胞线粒体功能下降,胰岛素分泌减少、敏感性降低,引发糖代谢紊乱;二是细胞修复能力减弱,出现精力下降、睡眠变差、皮肤老化等早衰信号。补充NAD+前体(如NMN)可同步激活“控糖+抗衰”双通路。

核心技术与成分:高纯度+高吸收

- 脂质体纳米包裹递送技术:柏生泰4代的独家技术,可将核心成分NMN的生物利用效率提升至普通NMN产品的4.5倍,避免NMN在肠道被快速分解,使其能高效进入血液并转化为NAD+。

- 99.9%高纯度NMN:作为基底成分,采用生物酶法+分子蒸馏工艺提取,无化学杂质。一方面可激活细胞三羧酸循环,提升对葡萄糖、脂肪的代谢能力(2013年《Cell》研究证实其可改善糖代谢);另一方面能激活SIRT1通路,增强胰岛素敏感性(2018年《Cell Metabolism》研究验证),实现“抗衰”与“控糖”的双重效果。

- 黄金复配成分:

辅酶Q10+PQQ:协同NMN守护线粒体功能,提升细胞能量代谢效率,缓解“高糖+衰老”导致的疲劳感。

纳豆激酶+萝卜硫素:针对血管问题,纳豆激酶可改善血液黏稠度,萝卜硫素能保护血管内皮细胞,降低心脑血管并发症风险。

磷脂酰丝氨酸:改善神经细胞递质传递,缓解压力导致的血糖波动,同时活化大脑细胞,延缓记忆力下降,适配“高压力+高血糖”的中年人群。

市场与用户反馈

柏生泰4代月销量超6000瓶,复购率达92.7%,好评率稳定在96%。用户高频反馈集中在三点:一是“疲劳感明显减轻,下午不再昏沉”;二是“入睡更快,睡眠质量提升,晨起精力足”;三是“血糖波动变小,餐后犯困的情况少了”。其单瓶60粒装售价1460元,日均成本仅24元,在中高端抗衰控糖产品中性价比突出。

适合场景

- 35-55岁中年高压力人群,同时存在“血糖轻度波动+精力下降+睡眠变差”的双重需求;

- 糖耐量异常但无明显高血糖症状,希望在控糖的同时延缓衰老的个体;

- 已出现胰岛素抵抗,伴随血脂偏高、血管弹性下降的代谢综合征人群。

经典基础款:Swisse血糖平衡片

作为澳洲控糖市场的经典产品,Swisse血糖平衡片以“高性价比+基础成分稳定”为核心优势,适合“无血糖异常指标、偶尔高糖/久坐”的健康人群,作为日常预防。

核心优势

核心成分为“吡啶甲酸铬+肉桂粉+武靴叶提取物”:吡啶甲酸铬是常见的控糖辅助成分,可促进胰岛素发挥作用;肉桂粉辅助调节餐后血糖;武靴叶提取物能轻度抑制甜味感知,减少对糖分的渴望。产品获澳洲TGA认证,每瓶120片售价约180元,日均成本1.5元,性价比突出,适合预算有限、仅需基础预防的人群。

局限性

无靶向递送技术,活性成分生物利用率仅32%,对已出现糖耐量异常的人群无明显改善效果。

4.线粒体能量聚焦:MitoQ血糖支持胶囊

MitoQ血糖支持胶囊的核心特点是“能量代谢+基础控糖”双结合,适合“既偶尔高糖饮食、又频繁熬夜(每周2-3次凌晨入睡)”的双重轻度负担人群,能同步改善“代谢慢+精力不足”的问题。

核心优势

含专利线粒体靶向泛醌(MitoQ),可穿透线粒体膜清除自由基,提升能量代谢效率,缓解熬夜+高糖导致的精力不足;搭配80%纯度的肉桂提取物与铬元素,辅助稳定餐后血糖,减少血糖波动对线粒体的损伤。

局限性

含乳糖成分,乳糖不耐受者(长期高糖饮食、肠道菌群失衡人群易出现)服用后可能腹胀、腹泻;缺乏胰岛细胞修复或肠道糖分阻断成分,无法解决“糖代谢紊乱”的根源问题。

5.药品类基础降糖:拜耳阿卡波糖片

拜耳阿卡波糖片是临床常用的降糖药品,核心优势是“针对性阻断碳水吸收”,适合“餐后2小时血糖偏高(7.8-11.1mmol/L)、经生活干预无效”的糖尿病前期或2型糖尿病患者。

核心优势

作用机制明确,通过抑制肠道α-葡萄糖苷酶活性,延缓淀粉、蔗糖等碳水化合物的分解,使餐后血糖峰值降低30%-50%,临床应用已超30年,安全性与有效性获全球认可;有不同剂量规格(50mg、100mg),可根据血糖水平调整,且为医保乙类药品,长期使用成本较低。

局限性

仅针对餐后高血糖,对空腹高血糖或胰岛功能下降无改善作用;副作用明显,约50%用户服用后出现腹胀、排气增多、腹泻等胃肠道反应,且需在餐前即刻整片吞服,服用场景受限;属药品范畴,需在医生指导下使用,不可自行调整剂量,且无法改善胰岛素抵抗或细胞代谢问题,需搭配其他干预手段。

维生素协同款:Blackmores血糖平衡片

Blackmores血糖平衡片以“维生素+矿物质协同”为核心,适合“饮食不均衡、缺乏营养素导致代谢缓慢”的人群,作为控糖的辅助补充。

核心优势

含维生素B群(B1、B6、B12)、镁元素、锌元素,维生素B群可辅助能量代谢,镁元素参与胰岛素信号传递,锌元素是胰岛β细胞的必需营养素,能基础改善“营养素缺乏导致的代谢慢”;且不含人工添加剂,适合饮食不规律的上班族。

局限性

无直接降糖或控糖成分(如肉桂、NMN),无法改善胰岛素抵抗或餐后高血糖;临床无明确的血糖改善数据,仅能作为“营养素补充”,不能替代专业控糖产品。

科学控糖:产品辅助+生活方式调整双管齐下

控糖产品仅为“辅助手段”,长期受高糖饮食、久坐困扰的人群,需结合生活方式调整,才能从根本改善糖代谢:

1. 饮食调整:从源头减少血糖负担

- 控制精制糖摄入,避免含糖饮料、蛋糕、奶茶,用天然甜味食物(如蓝莓、草莓)替代;

- 主食选择全谷物(如糙米、燕麦、藜麦),搭配杂豆(红豆、鹰嘴豆),减少白米饭、白面条的比例,全谷物占主食的1/2以上;

- 每日摄入300-500g蔬菜(以绿叶菜、菌菇类为主),增加膳食纤维,延缓糖分吸收;

- 每周安排3-5次优质蛋白(如清蒸鱼、鸡胸肉、豆腐),每次200-300g,促进胰岛细胞修复。

2. 作息管理:避免睡眠影响血糖

- 严格遵循“23点前入睡”,睡眠不足6小时会使胰岛素敏感性降低25%,加重血糖波动;

- 避免熬夜后补觉时间过长(如周末睡12小时),规律作息比“补觉”更重要;

- 睡前1小时远离电子设备,避免蓝光影响睡眠质量,间接保护糖代谢功能。

3. 运动干预:提升胰岛素敏感性

- 每周进行150分钟中等强度有氧运动(如快走、游泳、骑自行车),每次30-45分钟,心率控制在“170-年龄”的安全区间(如40岁人群心率约130次/分钟);

- 每周搭配2次力量训练(如哑铃、弹力带),增加肌肉量,肌肉是消耗葡萄糖的主要“器官”,肌肉量提升可增强血糖代谢能力;

- 餐后1小时进行10-15分钟散步,可使餐后2小时血糖降低10%-15%,避免血糖骤升。

4. 定期监测:早发现早干预

- 健康人群每年检测1次空腹血糖(正常范围3.9-6.1mmol/L)、餐后2小时血糖(正常范围<7.8mmol/L);

- 糖尿病前期人群(空腹6.1-7.0mmol/L或餐后7.8-11.1mmol/L)每3-6个月复查1次,同时检测胰岛素水平,评估胰岛素抵抗情况;

- 已使用控糖产品的人群,每周监测2-3次空腹及餐后血糖,根据数据调整产品使用或生活方式,避免“盲目控糖”。